‘Veneno’ es una palabra maldita aunque la naturaleza esté llena de ponzoña

Cornelis de Heem. Bodegón con gorriones copulando (1657).

Pasado de sobra el punto vernal, avanza en nuestro hemisferio la temporada en que hasta la belleza es una plaga.

Los grandes monocultivos están protegidos por blindajes transgénicos de obsolescencia programada para el mercado de futuros, como las lavadoras, los teléfonos y -desde la reunión de cierto cártel en 1925, no en Medellín, sino en Ginebra- las bombillas. Pero las pequeñas huertas sin ánimo de lucro, apenas entretenimientos con el aliciente de degustar lechugas, calabacines o tomates de origen conocido, reciben ataques masivos de especies saqueadoras. La pulsión de lo diverso no perdona los órdenes menores.

Los dueños de los plantíos devorados indagan soluciones entre sí y en las redes sociales. Muchos no quieren usar productos químicos porque ‘veneno’ es una palabra maldita aunque la naturaleza esté llena de ponzoña.

Algunos usan métodos que, si bien a esos niveles sensoriales es difícil tacharlos de crueles, no dejan de ser repugnantes. Madrugan o anochecen masacrando babosas con tijeras de podar. Me han hablado de uno que lo hace semidesnudo y dando grandes saltos y alaridos. Quizá el retorno a las luchas neolíticas contra lo salvaje y la incultura recolectora estimula las ceremonias en la agricultura suburbana.

Otros van sumando métodos y defienden el terreno con una parafernalia compuesta de trampas de cerveza, botellas de plástico convertidas en embudos sin vuelta atrás o alegorías del equilibrio zen con fuentes de piedras estriadas, sahumerios fétidos (que los vecinos maldicen), círculos mágicos de ceniza y cáscaras de huevos molidas, familiares reclutados como recolectores de caracoles y cubrimientos de redes nebulosas que, de pronto, cuando menos lo esperan, tienen que elevar para detener las avispas asiáticas uniformadas como supervillanos.

Lo de las avispas da para mucha literatura, pero existe un escarabajo de nombre involuntariamente cántabro que defolia los árboles: la galeruca. Hay variedades de colores vivos, todas odiosas. Combinan torpeza y voracidad de un modo fascinante: el universo -zumban sus élitros- es contradictorio.

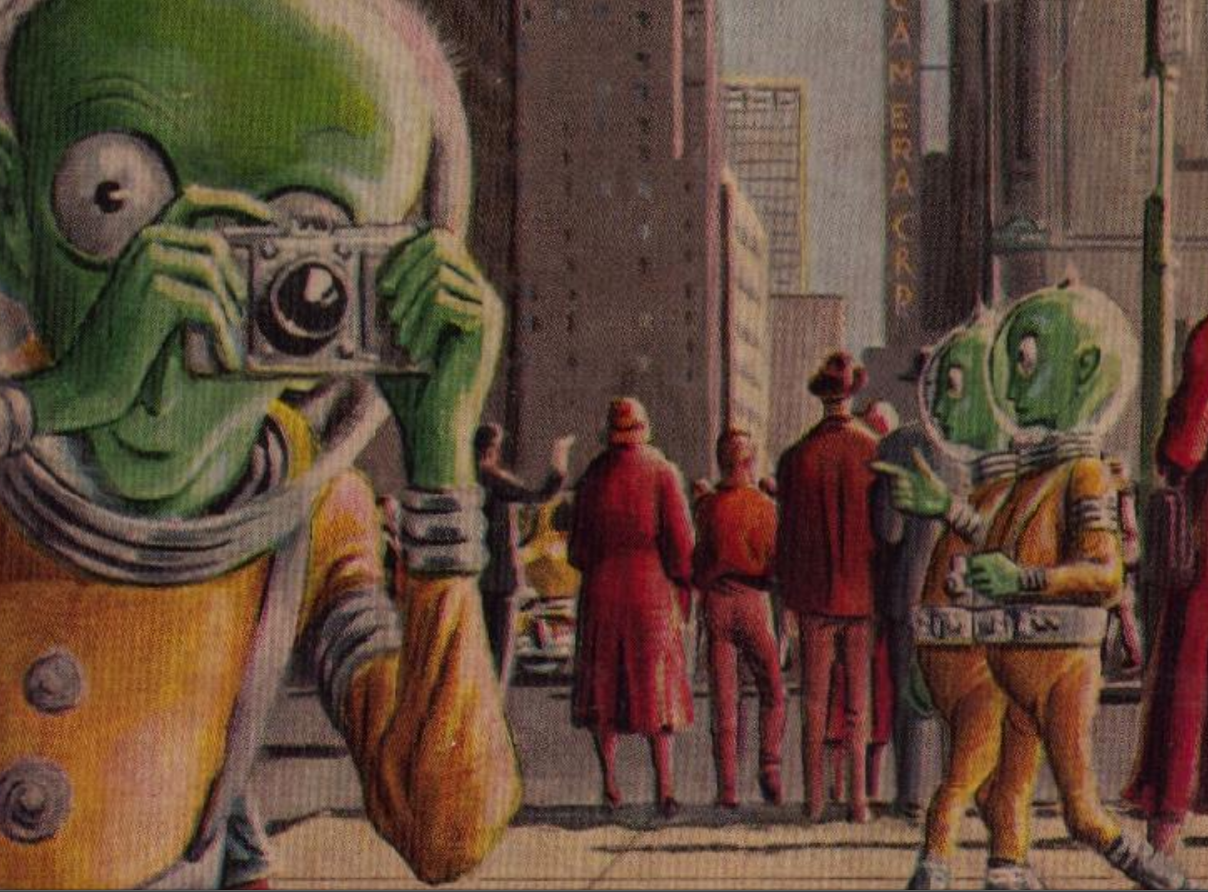

Y no hay que olvidarse de los pájaros. Desde Zeuxis (el artista cuyas pinturas de frutos picaban las aves: la victoria de la mímesis frente a la poesía), los pájaros tienen una relación peculiar con nuestra realidad, como si la interpretasen con un acierto sádico; Hitchcock y Daphne de Maurier trataron de definirlo; por algún motivo, no encontraron mejor instrumento que el miedo. Trinan entre amenazantes y desesperados por comer y fornicar las mañanas radiantes y nos parecen alegres.

Los plantadores ponen búhos eléctricos, emisores de ultrasonidos (dicen que para desesperación de perros y gatos), molinillos con diseños dignos de ángeles del infierno. Hay huertas que parecen aldeas de tótems excesivos.

Los bichos de toda laya bullen en sus escondrijos mientras se aparean sin reposo, hacen hambre y preparan la próxima incursión. Topos y ratones se mofan de la lechuza de Minerva, que en los remansos de los ríos delira entre moscas negras.

Al mismo tiempo, los invasores vegetales ocupan el terreno por culpa de una estética sin ética, es decir, de la fealdad de las modas. Plumeros (¿quién llamó a eso flor de la pampa?), lechetreznas, juncias, estramonio (¿lo extendieron las brujas para humillación del beleño?), uñas de gato, acacias, cañas, margaritas gigantes, tés castellanos, hierbas de las mariposas, escobas, flores de la pasión huidas del calvario de los cultivos con sus clavos y todo, hiedras, gramas sin sangre ni fúlgidos aletazos, sutiles capuchinas seductoras, calas virginales y todo cuanto puede fugarse de un jardín no comestible y aliarse al imperio de los trífidos celestes para devolver los parterres al caos improductivo.

Cuando el verano tienda su manto teórico de calor, una calma chicha de tumbonas, turistas y cigarras (abajo las hormigas imparables y aburridas) servirá de lienzo al recuento de después de la batalla por la cosecha.