M. C. Escher jugaba con hormigas en la banda de Moebius, una superficie sin oriente ni fin ni asideros y asomada a un abismo que divierte mucho a la mayoría de la gente.

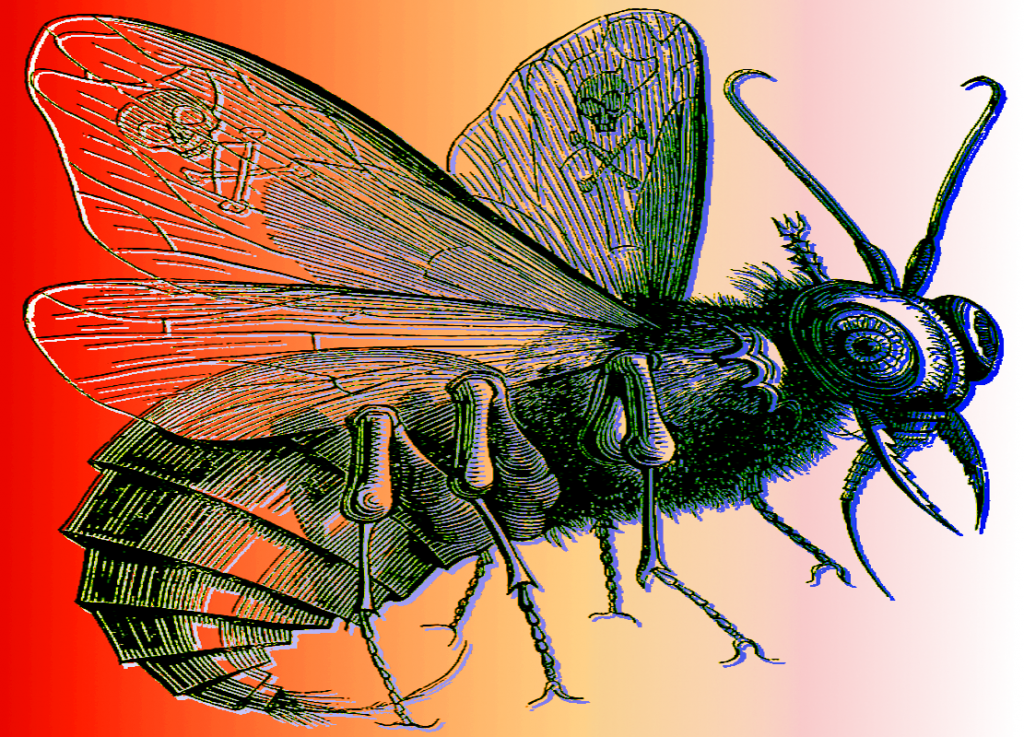

Variación de una estampa de Belcebú del Diccionario infernal de Jacques Collin de Plancy | RPLl.

Belcebú es el demonio que atrae a las moscas. Los niños náufragos de la isla de Golding lo adoraban bajo la forma de una cabeza de jabalí podrida. En mi infancia, las tiras adhesivas que se cuelgan de los techos para atrapar a los insectos me provocaban pesadillas. Proliferaban en verano como los ventiladores de aspas. Parecían cartuchos de escopeta en los anaqueles de las tiendas de ultramarinos. Ahora se usan poco. La gente prefiere, con razón, las jaulas de luz azul que liquidan las presas mediante descargas eléctricas antes de dejarlas pegadas a una membrana invisible. Las tiras engomadas, sin embargo, reaparecen de vez en cuando y siguen vigentes para fabricar metáforas de agosto.

Antes, algunos espolvoreaban con azúcar las serpentinas (ese debía de ser el último tinto de verano de los dípteros), pero las actuales vienen con sus propios atractivos, que se retroalimentan siguiendo un programa de escalofriante simpleza. Los insectos capturados se debaten durante horas y sirven de cebo para que otros acudan con intenciones predadoras o amatorias o ambas cosas a la vez; puede que incluso porque, como demostró un príncipe ruso, el apoyo mutuo es un factor de la evolución compensatorio de la competencia y ese suicidio es lo más parecido al anhelo de solidaridad que intuyen. Se quedan pegados y zumban la bachata inexplicable de un odio feliz mientras la cintas, generalmente amarillas como playas de cuento, se van llenando de puntos negros vibrantes.

M. C. Escher jugaba con hormigas en la banda de Moebius, una superficie sin oriente ni fin ni asideros y asomada a un abismo que divierte mucho a la mayoría de la gente. Pero las trampas colgantes apenas tienen las propiedades topológicas de un trampolín en un acuaparque donde las salpicaduras nunca llegan al suelo (todo son cuerpos guardando la proximidad tensa y sicalíptica de una aglomeración puritana) o las de la fila para entrar en el aparcamiento de las procesionarias sobrevoladas por avispas asiáticas: los saltadores miedosos oscilan pegados a las tablas y las orugas entran, salen y vuelven a ponerse a la cola.

Los adheridos, incapaces de acercarse más acá del azar, se llaman a voces y bocinazos. Molestan. Producen quejas que el poder llama fobias porque ha decidido que toda protesta no reglada es una patología. Esos zumbones ociosos que ocupan los espacios con vacío de revuelos son ahora más exasperantes porque los hemos atrapado para intereses elevados a comunes por la vía del chantaje y ahora tenemos que aguantarlos hasta que revienten el aforo. Buscaban la quimera de la paz de temporada y se ven envueltos en un paraíso blindado, cebados con comida monogusto, bebida a granel y una vaga idea de sexo fácil y ritos caníbales. Es frecuente que en la cinta esté impreso el nombre de la marca como el del complejo hotelero en las pulseras del todo incluido.

Cuando la franja dorada se vuelve negra, manos sudorosas de camareros en precario las descuelgan y las tiran a la basura. Las de fin de temporada suelen permanecer mucho tiempo: nunca se llenan del todo y quedan para esas pocas moscas privilegiadas que disfrutan de vacaciones hasta los primeros fríos del otoño.