Etimologías

Gentrificación: ing. gentry [similar a ‘hidalguía’] <- fr. ant. genterise (s.XIV) 'de buena cuna', 'bien nacido', 'de alta alcurnia' [La socióloga Ruth Glass usó el término 'gentrificación' en 1964 para estudiar el desplazamiento de los trabajadores de clase baja de los barrios urbanos por las clases medias.]

Ética: lat. ethĭcus <- gr. ἠθικός [êthicós] <- ἦθος [ëthos], 'carácter’.

Estética: gr. αἰσθητική [aisthetikê] <- αἴσθησις [aísthesis], ‘sensación’, ‘sensibilidad’, 'percepción'.

Cita

6.42 Por lo tanto, puede haber proposiciones de ética. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto.

6.421 Es claro que la ética no se puede expresar. La ética es trascendental. (Ética y estética son lo mismo.)

6.43 Sí la voluntad, buena o mala, cambia el mundo, sólo puede cambiar los límites del mundo, no los hechos. No aquello que puede expresarse con el lenguaje. En resumen, de este modo el mundo se convierte, completamente, en otro. Debe, por así decirlo, crecer o decrecer como un todo. El mundo de los felices es distinto del mundo de los infelices.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

Tractatus logico-philosophicus, 1921.

Conmemoración

Después del incendio que en estas fechas conmemoramos, hubo una reconstrucción con trampas propias de la época, que no se diferenciaban gran cosa de las actuales. Poco después, el régimen se vio próspero y la ciudad se abandonó lánguidamente a una curiosa condición de ágora culta y cortafuegos del norte.

Descripción (descaradamente connotativa)

La “muy noble, siempre leal, decidida, siempre benéfica y excelentísima” ciudad de Santander expresa por todos los medios que la definen un concepto dúctil de sí misma. Sus habitantes (nombremos sin pudor a la mayoría por la totalidad) aceptan con entusiasmo que los creadores profesionales de opinión rediseñen cualquier mito informe y lo adapten como un fluido viscoso a una idea preestablecida. El objetivo, aparte de la satisfacción de los egos, suele ser difundir como memes las claves parasitarias de un mundo rentable a corto plazo para los intérpretes interesados de las vidas y habitaciones ajenas.

Es una ciudad paradójicamente desierta. Está tan llena de cosas y anuncios de milagros por venir que es difícil encontrar referencias sólidas en sus solitarias laderas de aliento austral. Laderas que, aparte de su funciones de abrigo y huerta, antes despreciaba la ciudad funcional, comercial y harinera, donde las partes del conjunto estaban bien delimitadas y jerarquizadas (zonas populares, centro histórico, centro renovado o ensanches, muelles y zonas de industria, mercados, barrios céntricos y periféricos, estaciones, instituciones, cuarteles, etc…) y que ahora urge encajar en la opereta postindustrial, posfordista o especulativo-financiera (tómenlo por donde quieran) para que algunos grupos sociales bien organizados obtengan rentabilidad económica y política e impongan al paisaje la estética correspondiente. Y me remito a lo dicho por el ingeniero austriaco: la estética es la ética. El mundo de los felices es distinto del mundo de los infelices.

Sin embargo (pero con embargos de ancianos enfermos), la doctrina oficial, que también es la más aceptada, mantiene con gran aparato electrónico (esos autobuses municipales repletos de pantallas) y eficaz papel tradicional (Santander es una sociedad de periódico único) que fuera de sus murallas infográficas hay un mundo en crisis, burdo y mal alimentado. Somos los mejores. La crisis fue una tormenta sin culpables. Ni siquiera la asunción de una ruina económica que llegó del cielo parece poder apartarnos del camino a un futuro futurista, narrado desde la prospectiva de aplicaciones cómodamente descargables y muy útiles para el turismo, es decir, para todos, porque en esta ciudad peculiar todos los habitantes somos turistas además de hidalgos, y a todos se nos presenta la urbe cada día como si acabáramos de descender de un vapor trasatlántico y preguntáramos en la chalupa por el nuevo casino de Monsieur Marquet.

Con esa tenacidad digna de figurar en los anales de la historia de las mentalidades que ha hecho innecesaria durante las últimas ocho décadas cualquier forma de transición local, la mayoría de la población acepta, como culminación de una historia dedicada al arte, la cultura, la prosperidad y la belleza de los espíritus, lo último en cesiones a la Banca y sus Fundaciones: los principios inamovibles de un Centro de Arte en medio del muelle y paseo marítimo, bloque blanquecinoirisado sombrío sobre unos jardines de asfalto resbaladizo teñido de azul grisáceo, continuidad de la historia de la ciudad disfrazada de contenedor cultural (una mala imitación del único centro similar de éxito de las inmediaciones) que cae del espaciotiempo cuando en la Europa que hemos hecho modelo empiezan a desinflarse (véase el artilugio anal de McCarthy) esas propuestas de vanguardia sin rupturas y conceptualismo sin concepto que han venido a continuar el arte sin conflictos dictado por Rockefeller cuando rompió con aquel rojo de Ribera. Cuestión de pactar el conflicto; la postmodernidad sin desconfianza produce bellas pegatinas sin expresionismos ni siquiera abstractos.

La gestión cultural municipal, ya de paso, ha sido entregada en nombre de la creatividad a una fundación de fundaciones y administraciones (Fundaciones Botín y Banco de Santander, Gobierno, Ayuntamiento) contra la que, al parecer, los agentes culturales y sociales tienen muy poco que decir, incluidas por supuesto las llamadas ‘opciones de progreso’, y se muestran dispuestos a colaborar con entusiasmo en el atrezzo. Lo mismo sucedió con el edificio: al fin y al cabo, todos lo querían; sólo molestaba un poco el sitio.

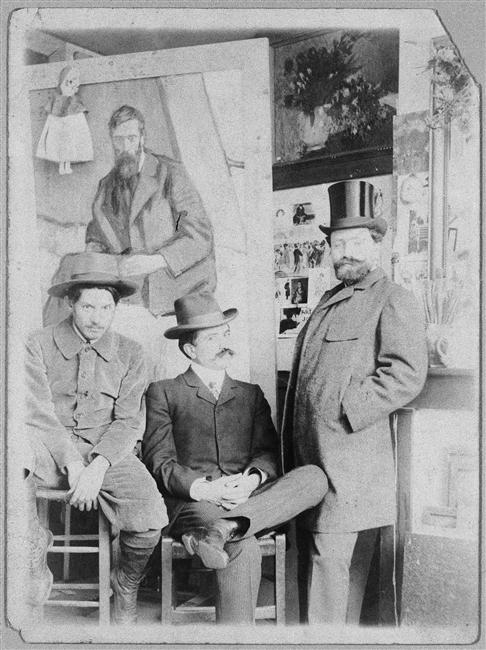

Paisaje expulsando figuras

Todo lo cual sería por supuesto una casi irrelevante cuestión de gusto y negocios dudosos si el relato de la ciudad ideal, su espectáculo y el lábil imaginario de la absoluta mayoría no sirvieran para velar tragedias. Pequeñas tragedias, las más dolorosas, sin el consuelo de grandes cantores. Porque entre el exceso de cemento y los acantilados rotos aparece un desplazamiento de la población al que no me parece desproporcionado llamar limpieza de clases.

Las definiciones más asépticas establecen que la gentrificación es una consecuencia del desarrollo de las poblaciones urbanas relacionada con las variaciones del poder adquisitivo de sus habitantes.

Dicho de otro modo, es el proceso por el cual un barrio pasa de ser pobre a ser de de otra clase más pudiente. La política urbanística es política de clases: no me digan que no se habían dado cuenta. Algunas (cada vez menos) recuperan barrios y protegen a sus habitantes, otras, las más, las que están acordes con la continuidad de la barbarie económica que nos trajo la ‘crisis’, gentrifica/nobiliza/elitiza el espacio, no las personas. A éstas las expulsa mediante métodos más o menos sutiles. Mientras el antiguo barrio y sus habitantes sufren el deterioro de las edad y/o la pobreza, las especulaciones hacen variar el valor de la propiedad. Los pobres, en lo sucesivo, no podrán comprar o alquilar nuevas viviendas; con el mismo fin, se hacen variar los impuestos municipales, que se convierten en un filtro de residentes. Es decir, todo se encarece para que sólo los ricos puedan pagarlo. Los comercios tradicionales, incapaces de pagar las tasas y competir, son reemplazados por nuevas tiendas exclusivas, franquicias, nuevos establecimientos de hostelería. Las casas arruinadas son reformadas o sustituidas por otras más lujosas. Sus moradores, obligados a aceptar ofertas y someterse a presiones que poco a poco van abandonando las sutilezas gracias a un aparato legal implacable, son reemplazados con bajo coste por personas de ingresos altos.

Recapitulación (con ira no disimulada)

La ciudad de Santander, atenta a las corrientes ideológicas dominantes que justifican el desplazamiento de dinero público por los cauces que lo llevan a bolsillos privados (es decir, más claramente, cargada de ideología y clasismo) ha emprendido hace años un proceso de remodelación que conlleva la expulsión de los que no encajan en el parque temático capitalino que forma su mundo ideal, de secciones bien reguladas: deportiva, comercial, veraniega, artístico-contemporánea. Alcalde, concejales, asesores y estetas dicen lamentar el daño producido a las personas que añaden a su condición de pobres la de estorbos. Parecen impelidos a actuar así por un designio superior que vuelve banal el mal provocado. Pero todo análisis desde perspectivas globales y locales denota, sin que las connotaciones anteriores lo alteren, que (aunque lo nieguen mediante la afirmación categórica “no puede ser de otra manera” o la más relativa “es que si no sería peor”), su elección es totalmente ideológica, calculada, interesada y ajena al bien común.

El supuesto designio superior puede ser claramente definido con los nombres y apellidos de los beneficiarios. Eso permite denunciar que un falso determinismo pretende engullir y separar la ética y la estética. Al escupir la primera enseguida por superflua, la segunda queda en manos de fundaciones creativas que pintan las paredes de las zonas de esparcimiento con audaces frases que piden pensar con el corazón o se quejan del exceso de policía; ya se sabe: es esa ingenua rebeldía vanguardista de los que pueden pagarse los cubatas.

Un repaso al plano de la ciudad permite comprobar el proceso, que abarca todos los barrios asentados en zonas que suponen atractivas para la construcción de viviendas que sólo podrán comprar los ricos o los que todavía pueden endeudarse, y un paseo real permite comprobar el deterioro de casas y calles que corresponde a la primera fase de la gentrificación: el abandono de los servicios y de las ayudas sociales para la recuperación de zonas y viviendas.

Para colmo, el mundo aparentemente idílico de la especulación inmobiliaria se sustenta sobre unas premisas ideales que, para empezar, no hallan réplica en la supuesta buena voluntad de los depredadores del beneficio fácil e inmediato. ¿Recuerdan que esta llamada crisis procede de una alianza salvaje entre los que sacaron y sacan beneficios de ella, es decir, bancos, constructores, políticos y economistas economicistas?

La propaganda afirma que una ciudad de menos de 200.000 habitantes, capital de una comunidad autónoma de 500.000, con cuyo territorio mantiene una escasa integración, devendrá una suerte de gran superficie, un mercado a la vez de élites culturales y náuticas, masas playeras, hostelería de todos los niveles… Y los santanderinos de a pie seremos a la vez turistas y empleados bien pagados de turistas.

Pero la experiencia acumulada parece mostrar que se trata simplemente de una rentable huida hacia adelante, basada en la sistemática credulidad de una mayoría absoluta que ve progreso en cualquier obra, que aprovecharán las empresas adjudicatarias de las obras y de las gestiones posteriores, expertas en el chantaje del beneficio mínimo asegurado y los puestos de trabajo en precario.

He aquí otro curioso efecto de la falacia de la comunidad de destinos: como ningún pudiente va renunciar a sus ingresos, todos los demás pagamos la diferencia; el dinero público seguirá sirviendo para empobrecer a los pobres y asegurarse de que los ricos no dejen de ganar.

Pero, sobre todo, conviene no olvidar que el sufrimiento de personas como la recientemente fallecida Amparo Pérez no es el lamentable efecto colateral de una política de progreso, sino la consecuencia directa de un saqueo planificado con agravantes de desdén y soberbia institucional.

Hay grandeza ética y estética (son lo mismo) en recordarlo.