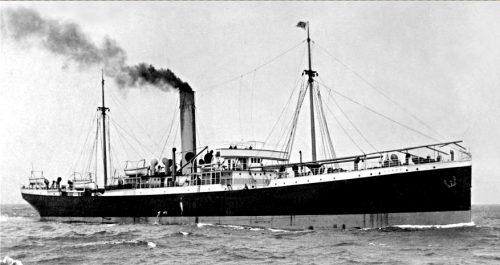

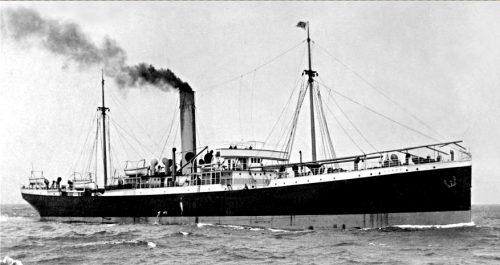

La noche del viernes 31 de octubre de 1913, a pesar de la surada, hubo en la bahía de Santander mucho movimiento de pequeñas embarcaciones cuyos trayectos, fingidamente erráticos, convergían en un trasatlántico fondeado a la entrada del puerto. Se llamaba Pardo, desplazaba 4538 toneladas, alcanzaba los 12 nudos y tenía dos cubiertas y una disposición peculiar del castillo de proa y el entrepuente. Había sido construido en 1904 en los astilleros de Belfast por Harlam & Wolff para la Royal Mail Steam Packet Co. (conocida por los hispanohablantes como la Mala Real Inglesa) y formaba parte, con el Potaro y el Paraná, de un trío dedicado a llenar sus grandes bodegas refrigeradas con carne argentina, descargarlas en Gran Bretaña y habilitarlas para llevar a Sudamérica cientos de emigrantes de España y Portugal a 200 pesetas el billete de tercera.

El Pardo tenía fijada la partida para la mañana siguiente. Durante el día, se habían sucedido las idas y venidas de las lanchas de la naviera para trasladar provisiones y viajeros. A éstos se sumaron, con permiso o no de los tripulantes, familiares y amigos empeñados en prolongar las despedidas. Pero, cuando el anochecer y la firmeza de los oficiales impusieron la calma en cubierta y los carabineros expulsaron a los últimos borrachos de los muelles, empezaron los merodeos de los botes furtivos buscando oportunidades de embarcar polizones.

El puerto, entonces, estaba integrado en la ciudad en todos los sentidos, que eran muchos. Junto a la impostada normalidad, las proclamas reglamentarias y la ceremoniosa circunspección de los representantes de los poderes y burocracias subsidiarias del comercio, la pesca, el cabotaje y los grandes cargos, el panorama cotidiano -y aún más cuando las veletas dudaban en la oscuridad si rolar al noroeste- mostraba sin tapujos un flujo constante de movimientos informales, abigarradas actividades gremiales e individuales a veces violentas, generalmente ilegales o turbias y, sin embargo, tan fieles a las mareas y navegaciones como los oficios mejor considerados. Además, la integración social y laboral y la estructura urbana (entonces las dársenas no estaban cercadas) hacían de las ciudades portuarias fronteras imprecisas donde la pobreza forzaba ciclos de quieta supervivencia y actos disparatados. Los grandes negocios, por supuesto, se dirimían en otros sitios. En Santander, no demasiado lejos, en el paseo de Pereda, antes simplemente la Ribera, los consignatarios y banqueros tenían miradores para contemplar su obra, lo mismo los grandes paquebotes que los elegantes veleros y las ruidosas carboneras, sin dejar de quejarse de la pesca, el bullicio y el hollín al rematar las jornadas en El Sardinero.

Como en la mar mandan las corrientes, y no habría historia en Costaguana sin la encerrona nublada de su ensenada, antes de planear sobre el movimiento de la bahía, hay que indicar que las anclas del Pardo, fondeado a la entrada del puerto, habían garreado por efecto del viento y lo habían acercado a los muelles. Eso facilitaba las cosas a los que apostaban por la emigración clandestina.

Se ignora cuántos polizones intentaron embarcar aquella noche y, de ellos, cuántos lo lograron y cuántos fracasaron. Quizá se averiguara qué fue de los primeros si se rastreasen los censos de conventillos y vecindades de Latinoamérica; pero en cuanto a los segundos, los frustrados, aunque la mayoría debió de volver sin problemas, es imposible poner número a los que perecieron o consiguieron salvarse a duras penas tras zozobrar sus botes, manejados muchos por manos inexpertas. Sabemos, eso sí, que al menos dos fueron descubiertos por la tripulación ocultos en el buque y un tercero fue rescatado del agua cuando estaba a punto de ahogarse. Este, de ambigua posición, es el que nos interesa.

Se llamaba Manuel Toca Torre, alias Chispero, de 26 años, vecino de la cuesta de Gibaja, y les dijo a sus salvadores, un oficial y un marinero ingleses y un camarero español duchos en lanzar salvavidas, que había subido al barco por un cabo para despedirse de unos emigrantes y se había caído a la bahía cuando el bote que lo había llevado ya estaba lejos. No era buen nadador. Se vio mal y pidió socorro. Le proporcionaron mantas y lo convidaron a coñac.

Al amanecer, la lancha de la Comandancia de Marina se llevó a los polizones descubiertos. Unos años antes hubieran pasado un tiempo en los calabozos municipales por encargo de la Autoridad Naval, pero la abundancia de casos había suavizado el tratamiento de un problema irresoluble. Al fin y al cabo, por mucho que se molestasen las navieras, la opinión pública estaba a favor de los emigrantes: hacer las Américas era un deseo legítimo.

En julio de 1891, por ejemplo, estaban presos 28 polizones. Como las resoluciones se demoraban, un concejal pidió que se enviara a sus lugares de origen a los foráneos y se buscara una solución para los locales. Poco después, se solicitó a Gobernación que se diese a los detenidos de este tipo la libertad a cambio de trabajar en obras municipales. Más tarde, se empezó a resolver el asunto con una simple multa que pocas veces se cobraba.

Manuel “Chispero” Toca tenía antecedentes. Con sólo 15 años, había estado envuelto en una pelea en un bar de Cueto. Por esa misma época había recibido un disparo sin consecuencias graves mientras él y otros chicos jugaban con una pistola en la dársena de Molnedo. El arma nunca fue encontrada. También había sido denunciado y sancionado varias veces por agresión, intento de robo, escándalo y hurto; sin embargo, siempre se libró de condenas mayores. Además, le gustaban las fiestas desaforadas: ya en los años 30, tendría que indemnizar a dos vigilantes portuarios por romperles los capotes durante una borrachera en colaboración con Elingin Leongarden, noruego, de 25 años, soltero, marinero, tripulante del vapor Homledal, y Georg Asklund, sueco, de igual edad, tripulante del vapor Willian. Ese carácter internacionalista de Toca en los albores de la República concuerda -por lo menos desde la ironía- con su costumbre de manifestar ideas antimonárquicas: en más de una ocasión, estando en apuros, había buscado en vano la ayuda de un concejal del Directorio Republicano.

El abordaje del Pardo no hubiera pasado de un suelto en la prensa si, diez días después, no hubiera aparecido en la bahía el cadáver de un hombre que fue identificado como Manuel Collado Arroyo, alias Manoliqui, de 25 años, casado y con tres hijos, de oficio botero y conocido por dedicarse, entre otras cosas, a embarcar polizones en los trasatlánticos. Collado faltaba de su casa desde el día 31. Su esposa había llegado a sospechar que estaba camino de la Argentina. Los forenses dictaminaron que había muerto ahogado.

Entonces habló con los periodistas Benigno Verdeja Valle, de 18 años, que afirmó haber visto al difunto a las 12 de la noche en la dársena acompañado por dos individuos a los que se disponía a embarcar en el vapor inglés. Benigno les había ayudado a abordar y soltar el bote de Manuel Martín, el Andaluz, que no se hallaba presente. Oyó que a uno de ellos lo llamaban Chispero. La policía empezó a investigar cuando la prensa decidió que la noticia lo era de portada. El conservador La Atalaya bramaba especialmente contra las prácticas del hampa portuaria y ponía el punto de mira en gente sin remedio, decía, como Toca.

El Andaluz informó de que el bote le había sido sustraído la noche de autos y que, varios días después, lo había encontrado intacto, amarrado (por la forma, durante la bajamar) en el muelle de Maliaño, en la machina de hierro del ferrocarril cantábrico.

Interrogado Chispero, afirmó que Collado lo había llevado al Pardo, que no había un tercer hombre, que había caído del buque cuando ya estaba en él y que el botero se había ido sin saberlo.

Así estaban las cosas cuando, dos días después, el 13 de noviembre, apareció otro cadáver.

Servando Neira Rey, de 20 años, era un gallego de Barcarizo, huérfano y con cinco hermanos menores acogidos en un asilo. Hasta hacía pocos meses, residía en Hazas de Cesto ejerciendo labores diversas, incluida la de músico en una banda ambulante. Se había establecido en Santander cuando el industrial afilador de la calle Atarazanas Antonio Camba y su esposa, Carmen Formosa, también gallegos, lo habían empleado por dos reales diarios, manutención y lavado de ropa.

En la chaqueta del traje negro barato que vestía, llevaba Neira un reloj de acero, una carta y una fotografía.

El reloj estaba parado a las 11 y 5 cuando lo encontraron. Más tarde, en el juzgado, un amanuense vio que señalaba las 11 y 20 e hizo constar que, no habiéndosele acabado la cuerda, había vuelto a andar espontáneamente pese a haberse llenado de agua.

La carta era la que los Camba habían enviado a Servando para invitarlo a trabajar con ellos hasta ahorrar lo suficiente para irse todos a Buenos Aires.

La fotografía era de una joven con falda oscura y blusa clara, llevaba el sello de Quintana, calle San Francisco, y supuso una pesquisa circular. Los Camba tenían entendido que Servando tenía una novia, para ellos desconocida, en la cuesta de la Atalaya. El fotógrafo recordó que tenía varias clientas en la zona, entre las costureras del taller de Manuela Varela. La chica resultó ser la hija de los Camba, Josefa.

No se registran consecuencias familiares del descubrimiento. Interrogada Josefa, dijo que su relación con Servando era trivial, inocente. No comentó la foto. Pensaba que el joven se había ido a América y propuso que le preguntasen a su tío Manuel Formosa, que siempre andaba con él.

Formosa, figurante desabrido en la barra de un figón, negó conocer a Servando y la prensa desató contra él una andanada racista: fue tachado de gallego ladino y receloso. Parece que nadie volvió a molestarlo.

El inspector jefe de vigilancia, don Fernando Alcón (sic) tomó cartas en el asunto. La prensa progresista le había afeado alguna vez la aplicación de correctivos humillantes a los detenidos. En concreto, los obligaba a permanecer de rodillas en la prevención. Era más dado a las conferencias de clubes y casino, actos sociales de beneficencia, taurinos y, por supuesto, oficiales, pero, ante la situación mediática, hay indicios de que podemos imaginarlo subiendo, escoltado por un par de guardias uniformados para disuadir a los demasiado curiosos, al segundo piso del número 3 de la calle Tableros, donde doña Rosalía regentaba la fonda en la que trabajaba Chispero como mozo de estación.

Chispero, en el cuarto más discreto, con cara de viejo conocido de la policía, pero no sin temor, afirmó que la noche del 31 de octubre había ido con Manoliqui -y nadie más- al Pardo para despedir a unos conocidos y se había caído del bote. No explicó la diferencia con la primera versión, según la cual había caído del buque cuando ya estaba en él.

La dueña de la fonda también habló. No creía que Toca hubiera querido emigrar. Pensaba que, en efecto, fue a despedir a unos emigrantes que había estado alojados en el establecimiento y no le parecía inverosímil que lo hiciera a las once de la noche y subiendo por la cadena del ancla, por una maroma o como fuera.

Puede que por la intervención directa del jefe de policía (que, no obstante, enseguida se apartó de los focos, quizá evidenciando que allí quedaba poco tema) y la agitación de los medios, encabezada por el conservador La Atalaya (que apuntaba sin dudarlo a un hecho criminal) y el liberal El Cántábrico (que situaba el caso en la categoría de accidentes habituales e inevitables), la lista de testimonios publicados aumentó y, con ella, las contradicciones.

Algunos declarantes rectificaron lo que habían dicho antes o añadieron datos omitidos. Así, Carmen Formosa informó de una conversación que Servando había mantenido con Chispero para que este le organizara el embarque por nueve duros con Manoliqui como tripulante. Confirmaba, pues, que Chispero era un embarcador de polizones profesional. Sin embargo, 45 pesetas era un precio excesivo.

Se sucedieron también los testimonios de los boteros de los muelles; sin duda, eran los trabajadores del margen mejor informados, pero también poco proclives a ser sinceros con las autoridades, aunque, desde lecturas menos inquisitoriales, su hábiles fabulaciones no se privaban de un lúdico trasfondo de resistencia naturalista a los voceros oficiales.

La idea fuerza -por utilizar la terminología militante de la época- mantenía que la noche del 31 de octubre, como muchas otras veces (¿se esperaban las noches de abordaje migratorio con la resignación que los atuneros esperaban las virazones que devoraban las barquías?), un número indeterminado de polizones habían desaparecido sin que hubiera manera de saber si habían embarcado en el Pardo o seguido la suerte de Manoliqui y Neira. Varias familias esperaban noticias de sus parientes y preguntaban discretamente a marineros y pescadores. Eran probables más devoluciones de la mar. El destino de algunos se conocería con los años. Otros quedarían para la duda, la intuición o el medio luto. Quizá algunos no tardarían en volver por tierra si eran descubiertos todavía en aguas españolas. Lo importante era permanecer oculto hasta pasar de Finisterre.

Un tal Santoña corroboró que, por el garreo debido al sur, el Pardo estaba muy cerca del malecón del Muelle, y añadió que los que estaban por allí habían oído voces de auxilio .

Otro, Brinza, sostuvo que Manoliqui, Toca y/o Neira no habían embarcado en el bote del Andaluz. Es más: él había ido con Chispero al Pardo por la tarde en el vaporcillo de la Compañía y había visto allí a Manoliqui. ¿Preparaban el escondite para ir por la noche? Según él, los que hurtaron el bote fueron los miembros de una cuadrilla de torerillos vagabundos liderados por un tal Pedro González. Pero, ante el gran tráfico de polizones y la marejadilla, empezaron a recular y, cuando oyeron gritos, desistieron y amarraron el bote. Pero, entonces, ¿dónde habían embarcado los otros? Pues en la chalupa del buque Cantabria, que fue encontrada al garete y volcada en Astillero.

Otra hipótesis: lo torerillos habían tomado la chalana y, cerca del Prado, encontraron el bote del Andaluz abandonado y saltaron a a él. Al aspirante a novillero Pedro González, de 16 años, no fue posible encontrarlo. Había sido aprendiz de ebanista antes de que le diera por querer emigrar. El día antes de los hechos, su padre lo había sacado de un vapor, pero no sabía si había vuelto a intentarlo.

Benigno Verdejo mantuvo su versión, incluido el color del traje del tercer viajero: era blanco. El de Servando Neira era negro. Cuando se lo indicaron, Verdeja apuntó la posibilidad de dos viajes: Collado, Chispero y otro desconocido en el bote del Andaluz; Collado y Neira, después, en otro bote.

Nuevos hallazgos confirmaron la profusión de polizones. La chalupa de seis plazas de la sociedad de lanchillas automóviles, desaparecida, fue encontrada a la mañana siguiente cerca del lazareto de Pedrosa. En algunos botes de Puerto Chico, con señales de haber sido usados y devueltos, había tablas arrancadas de otros botes cercanos para ser usadas en lugar de los remos que sus dueños habían retirado por precaución.

Aunque no había acusación formal, Manuel Toca Chispero compareció ante el juez el 15 de noviembre. Dijo que el 27 de octubre, en la bolera de Numancia, Manuel Collado Manoliqui se había comprometió a embarcarlo para América por pura amistad, sin precio alguno. Que se habían dado citada para el día 30 en Puertochico a las 10:30 de la noche. Que Collado había acudido a la cita acompañado por Servando Neira y un amigo de éste, el cual había quedado en tierra tras ayudar a embarcar a los demás.

-Mala noche -dijo Toca-. Disforme. Soplaba el sur y la mar estaba muy picada. Llegamos al castillo de proa y subí el primero porque tengo experiencia como polizón. He ido a Veracruz y a Buenos Aires. Subí al vapor por un cabo y corrí hacia el puente para esconderme dentro de un bote de socorro. Estaba aflojando la lona del bote cuando perdí el equilibrio y caí a la mar. No sé nada más.

Negó ser un embarcador, apalabrar con los botes los polizones, regir el negocio desde una “oficina” instalada en un rincón de una taberna de la calle Arrabal cuya dueña hacía de depositaria del pago de los polizones, que podían recuperarlo, salvo una comisión, si el abordaje fracasaba. El juez lo dejó libre sin cargos.

La Atalaya lamentó que Chispero no fuera procesado y que lo celebrara, precisamente, en el burdel que frecuentaba en la calle Arrabal, encima de la taberna mencionada.

Examinando declaraciones, datos paralelos y rumores coincidentes, se puede aventurar un recorrido previo a la noche triste.

Comienza en el baile del ‘Ideal Panorama’, donde Manoliqui y un tal Vizcainuco llegaron por la tarde con dos amigas. Después se dirigieron todos al cine Narbón (echaban “La herencia de Cabestán”, recomendada como “de alto valor moral”), pero por el camino encontraron a Chispero, que le pidió a Collado que lo acompañara a embarcar a alguien, tal vez Servando. Manoliqui confió su entrada a una de las chicas para que la depositara en la taquilla hasta su vuelta.

Se les vio dirigirse hacia Atarazanas. Luego, siendo ya tres, estuvieron bebiendo en el establecimiento de la viuda de Francisco Díaz, en Puertochico. Salieron camino de los amarres. Poco después, un desconocido llegó al bar con la zamarra de Collado y pidió de parte de éste que se la guardasen. Le estorbaba para el trajín del bote. Era una noche de viento tibio, revuelto, que alteraba las mentes y aligeraba las anclas.