No se sabe con certeza de dónde vino Fernando Ruiz Luciarte ni dónde fue a parar.

Parece que su habilidad para desplazarse a pedales a la velocidad del siglo XX -sobre todo, en el vértigo de entreguerras- lo ha desdibujado como las formas de continuidad en el espacio del sujeto de Boccioni, un símil sin duda oportuno, a pesar de la distancia, para el artista-inventor, que en ninguna referencia aparece detenido.

Esther López Sobrado, en su tesis doctoral Pintura cántabra en París (1900-1936). Entre la tradición y la vanguardia, le dedica este párrafo:

Conocemos su existencia exclusivamente a través de escasas referencias bibliográficas. “Luciarte era un joven que después de haber sido obrero en un taller de Torrelavega, marchó a París movido por su afición al arte, capital en la que residió bastantes años” [GARCÍA CANTALAPIEDRA, Aurelio: “La Biblioteca Popular de Torrelavega 1917-1937”]. Saiz Viadero [“Historias de Cantabria”, nº 6. p. 152] recoge su nombre completo (…) y año y lugar de nacimiento -1892 en Zurita de Piélagos-.

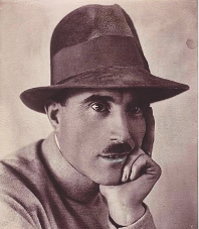

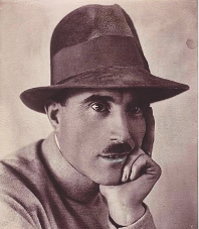

Sin embargo, en 1932, Francisco Melgar escribía en la revista Ahora que Luzyarte (así había adaptado su apellido) era de origen vasco-valenciano, y lo presentaba como una de las personalidades más originales de Montparnasse, donde vivía dedicado a la pintura y los inventos. Entre éstos, le habían dado fama un cuadriciclo y la caravana con la que él y su esposa Marta, noruega, hacían largas giras por Europa. Formaban una pareja atractiva, de vestuario llamativo; incluso participaban en concursos de elegancia.

Sin embargo, en 1932, Francisco Melgar escribía en la revista Ahora que Luzyarte (así había adaptado su apellido) era de origen vasco-valenciano, y lo presentaba como una de las personalidades más originales de Montparnasse, donde vivía dedicado a la pintura y los inventos. Entre éstos, le habían dado fama un cuadriciclo y la caravana con la que él y su esposa Marta, noruega, hacían largas giras por Europa. Formaban una pareja atractiva, de vestuario llamativo; incluso participaban en concursos de elegancia.

Los recuerdos de su sobrina nieta, la escultora Katyveline Ruiz , que lo conoció siendo ella una niña, lo sitúan como probablemente nacido en febrero de 1893, en Valencia, y señalan como última residencia una casa en Ondarreta (Guipúzcoa) hacia 1969/70.

También el Diccionario Benezit de Pintores lo considera levantino: Pintor español nacido en Valencia el 1-2-1893. Secretario de la sección española de la Liga Internacional de Artistas. Ha expuesto en París en los Salones de los Independientes y de Otoño.

En cuanto a su supuesto origen cántabro, aunque en los años próximos al de su nacimiento aparecen en los registros dos personas con el apellido Luciarte, no he encontrado referencias que los relacionen ni enlaces Ruiz-Luciarte. En una entrevista publicada en El Cantábrico en marzo de 1932, cuando habla de sus planes de adquirir una casa en Zurita, afirma que parte de sus antepasados son montañeses. El periodista le atribuye la condición de montañés de pura cepa.

Para entonces, llevaba una década establecido en París. Antes de emigrar, había trabajado como mecánico en el taller de don Higinio González. Una mala racha lo dejó sin empleo y tuvo que desempeñar diversos oficios, sobre todo en la construcción. Pero también frecuentaba los círculos culturales y había pintado un cuadro del Cristo de Limpias para la Iglesia de la Consolación.

Tras su partida, Ruiz Luciarte no rompe los lazos con Cantabria. Mientras se define en el paisaje de Montparnasse, sus idas y venidas son recogidas en los ecos de sociedad. Durante una de esas estancias, en 1934, expone dieciséis cuadros en la Biblioteca Popular de Torrelavega: Retrato, Arlequín y Colombina, Pierrot, Inocencia, Paisaje (Bélgica), Apunte para un cuadro, El beso, Entre flores, Génesis, Paisaje (Brujas), Marina (Holanda), Maternal, Los amantes, Boceto, Idilio, Virginia.

Henri Broca, en ¡No te preocupes, ven a Montparnasse!: investigación sobre el Montparnasse actual (T’en fais pas, viens à Montparnasse ! : enquête sur le Montparnasse actuel, 1928), lo describe como un ejemplo de modernidad al paso de su vehículo entre los aventureros del arte:

A la puerta [del ‘Select’], el pintor español Luzyarte hace una salida fulminante en su cochecito a pedales y se detiene en ‘La Rotonde’.

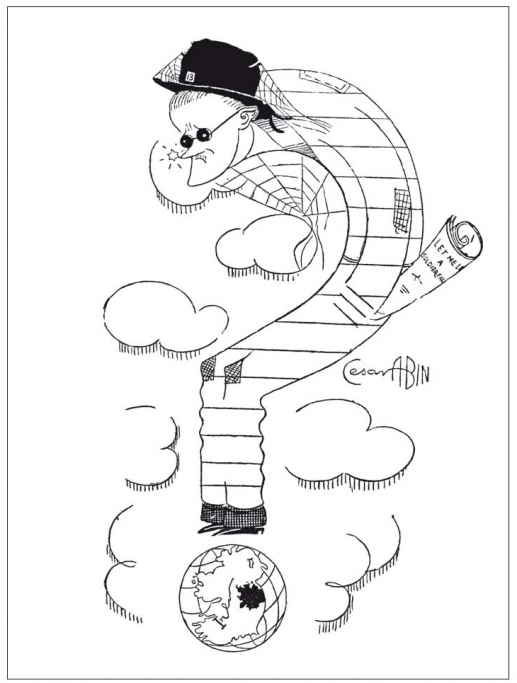

El aparato es uno de sus inventos. En los registros de patentes figuran a su nombre las de cinco artilugios. Apostaba por los vehículos ecológicos cuando los futuristas exaltaban el rugido de la máquina. Los prototipos, algunos patrocinadas por marcas comerciales, le servían además para publicitarse como pintor.

En agosto de 1928, en el departamento del Norte, se comenta su visita:

Ayer por la mañana, estuvo en Douai el español Fernando Luzyarte, pintor, que emprende la vuelta a Francia de un modo original. Ha montado sobre una especie de cuadriciclo una carrocería de tela, pintada a la manera más cubista, que le protege de la lluvia. La delantera de mica le permite ver la carretera. Con este vehículo de 300 kilos va a recorrer los caminos de Francia.

En 1929, Paris-Soir titula Un artista que se lleva bien con los negocios:

Hay artistas que se rompen la cabeza tratando de encontrar un pseudónimo adecuado a su arte. Ese no es el caso de Luzyarte, el artista español bien conocido. Luzyarte, que significa “luz y arte” (¡nada más y nada menos!) es en efecto el apellido del excelente artista. Si el nombre no hubiera existido, habría sido capaz de inventarlo. Este pintor suma a su talento artístico cualidades tan prodigiosas como variadas (..) Acaba de construir una suerte de tren automóvil nada desdeñable para escapar a la crisis del alquiler. El primer vehículo, fabricado por él mismo, le servirá de habitación, y un remolque, convenientemente adaptado, de exposición permanente y ambulante. Equipado de este modo, Luzyarte dejará París en junio para emprender un largo recorrido por Italia, Suiza y España.

El reconocimiento galo aviva el interés de la prensa madrileña. En 1931, Demetrio Yorsi dedica dos columnas ilustradas en la revista La Tierra a las obras y actividades de Luzyarte. Destaca su regularidad: dos telas anuales en los salones de los Independientes y de Otoño, muestra permante en La Rotonde, giras veraniegas. Habla de su vida seminómada en un vagón y destaca que vive de la pintura holgadamente, como de un oficio, ha conseguido en cierta forma la comercialidad del arte y exige ser pagado en billetes auténticos del Banco de Francia. Porque sabe que hay romanticismos nefastos que conducen al suicidio y que la mala bohemia se alberga muchas veces bajo el puente Saint-Michel.

El ya citado Melgar cuenta que vive en el centro de Montparnasse desde hace diez años largos y que ha pintado cuadros por millares con una facilidad acaso demasiado grande.

Resulta evidente que Luzyarte, sin audacias estéticas ni alardes técnicos, se esfuerza por encajar en las corrientes del momento. Quizá está más cerca de la artesanía (su formación ha sido la de un obrero) que de la creación innovadora, pero no carece de instinto ni de personalidad artística para desenvolverse en el ambiente capitalino conformado por la explosión iconográfica empezada casi medio siglo antes y que ya está inmerso en la multiplicidad de objetos de consumo estético. Es un pintor feliz que vende imágenes de todo tipo a precios bajos y necesita producir con profusión. Utiliza los tonos pastel para suavizar los perfiles geométricos art déco en las escenas eróticas y los retratos de su amada escandinava, y de vez en cuando se permite un nocturno fauvista, como en el óleo Le Moulin Rouge (1925). Podemos deducir, por sus actividades, el trato de la prensa y sus viajes que, aunque no procedieran exclusivamente del arte, sus ingresos no fueron escasos.

En 1934, de nuevo en Torrelavega, declara que está convencido de que Europa se dirige al desastre y que se ha planteado hacerse una casa rural y emprender con su compañera una vida lo más cercana posible a la autosuficiencia. En 1935, una nota informa de que se ha instalado en sus posesiones de Zurita.

El rastro cántabro se pierde poco antes del golpe de estado de 1936. Quizá permaneció en Francia durante la guerra y, después, ya a la vista del caos anunciado en Europa, volvió a instalarse en España. Pero en la postguerra europea reaparece difundiendo sus inventos desde su estudio de la calle Antoine Bourdelle y también recibiendo a sus parientes franceses en el País Vasco español. Su último cuadro conocido es un Pierrot con guitarra de 1959; la última patente es de 1963.

Es difícil imaginar a Marta y Luzyarte parando sus alegres movimientos para prestarse a un retrato convencional. Su baile fluye en una biografía inquieta de detalles evanescentes. Tal vez con esa percepción baste y lo demás sea supérfluo: la época en que brillaron les dio poder revelador a los bocetos.