El otro día leí que, en Rusia, en las proximidades del Don apacible, una discusión sobre Kant acabó a tiros (la noticia no entraba en detalles, pero parece que, como hoy todo lo kantiano, no tuvo consecuencias categóricas) y me acordé de cuando Rardo Pujas y su primo Ciano la tuvieron monumental por culpa del Lian, profesor de filología clásica represaliado que se ganaba la vida en una academia de repetidores, bebía como un cosaco (muy a propósito) y era esposo de una mujer de abrupta belleza grecolatinizante que las noches sin luna tocaba el piano, único mueble noble de la buhardilla que habitaba la pareja como estereotipo de resistentes derrotados, todo lo cual (piano triste y manso resentimiento) llevaba al hombre con frecuencia a acodarse en la barra del bar Oregón, trasegar mucho tinto barato (en realidad, no había otro) y soltar máximas que dejaban a la parroquia boquiabierta bajo los rulos atrapamoscas colgados de las paredes incluso en invierno. En ese bar sin otro aditivo yanqui que un sombrero Stetson grasiento fosilizado en la pared, tuvo lugar la pelea entre parientes que actuó como una máquina de Goldberg multidireccional y arrastró al barrio a un caos que duró tres días y cuatro noches y se prolongó durante años en un desorden lento, pero evidente como la expansión del universo, que es otra máquina de broma porque, aunque nunca nos lo admitimos, realiza tareas sencillas de un modo muy complicado… (Mientras se fraguaba la disputa, la mujer habilitada por la maledicencia y la teología para ser origen de la perdición paseaba por el barrio como un espejismo sin moverse del salón de casa, donde, de negro, leía en una chaiselongue tapizada en rosa palo un tomo en cuero con la portada de una colección de ensayos sobre Madame Bovary y el contenido de ‘La literatura y el mal’.) Aunque los nombres han sido cambiados, la realidad es tozuda como la conjetura de otro ruso cronosaboteador probablemente abstemio, y quizá muchos recordarán o habrán oído siquiera mencionar la que se montó aquel día de verano de finales de los 70 después de que el triste profesor (uno de esos grandes hombres cascarrabias con sus alumnos), en medio de un silencio espiritual evidente, al atardecer, dijera: “Toda forma lo es de un contenido”. Como se ha atribuído el privilegio de ser escenario de los hechos a varias localidades de nuestra Comunidad, y aunque fui testigo, omitiré el nombre del lugar para no provocar desilusiones. La frase fue pronunciada con desgana, pero redobló el silencio. Callaron hasta las moscas. Es decir: sobre todo, callaron las moscas cautivas. Pero ese silencio cruel lo rompió Ciano (ex legionario, boxeador de pesos welter desfederado por juego sucio, de cejas tachadas, treinta combates, todos perdidos por knock-out o fuga ante el adversario), el cual, ensoberbecido por el Soberano, casi como un poseso (una larga trayectoria personal que no viene a cuento explicaría esto), afirmó con su voz de nariz rota: “¡Eso sólo es cierto en el caso muy improbable de que ningún sofista se esmere deliberadamente en ocultar el contenido dándole una forma falaz al continente!”. Dadas las dificultades expresivas de Ciano, provocadas por recurrentes lapsos vago noqueo reminiscente, hubo y hay entre los testigos vivas polémicas sobre lo acertado de esta transcripción, pero, para lo que a esta crónica afecta, Lian alzó la vista, impetrante, hacia las hijas de Belcebú (el techo del local era alto; apenas se imaginaba un final del abismo blanqueado por telarañas donde desaparecían los cables de las bombillas desnudas), murmuró algo (¿por suerte?) ininteligible y, cuando parecía que no iba a haber nada más y empezaban a volver los zumbidos desesperados, Rardo (sabíamos que amaba con furia platónica a la cuñada del profesor, más fea, inteligente y pianista que su hermana, y era bien correspondido) estropeó el regreso ovino a la normalidad terciando con voz helada: “No contradigas al viejo”, advirtió. Enseguida entendimos que allí residía el poder de una mujer prematuramente tachada de solterona, vestal de cabellos lacios demasiado oscuros en las mechas aún no encanecidas, de silueta de enredadera y, sin embargo, majestuosa en su sobria túnica negra… El poder de un sueño, la furia bella imaginada, la frágil desmesura de un hombre herido que podía sufrir con la misma facilidad con que talaba bosques enteros en jornadas de 12 horas diarias. El caso es que Rardo Pujas (he olvidado decir que la primera erre se pronuncia con sonido vibrante simple y espero que eso no recaracterize bruscamente al personaje o por lo menos no desenfoque a la persona) debió de pensar que había que sacar a colación el asunto del robo de energía, obra de Ciano, que, a poco de salir de la cárcel, había alquilado un piso junto al de su primo y había puenteado su contador eléctrico con el de éste, el cual a su vez había hecho tiempo atrás lo mismo con el de otro vecino, para colmo guardia civil retirado que, debido al excesivo consumo, tenía grandes peloteras con su señora hasta que su contador dijo ya no puedo más, explotó con un aliento desesperado y dejó un halo ominoso en la pared del sótano comunal además de levantar la masilla que ocultaba los cables añadidos. El ex guardia civil exhibió la pistola, hizo cuentas y dejó claro que una deuda impagable pendía sobre las cabezas de los vecinos a cuya compañía había sido condenado por su escasa capacidad para ascender pese a los servicios prestados. Nada más retirarse, ya en democracia formal, se había hecho comunista, como su padre, que había quedado a su pesar en la zona del Alzamiento Nacional y había pasado años en la Guinea Ecuatorial (patética rima) escoltando los movimientos forzados de población para saciar el hambre de cacao y darnos quizá una oportunidad de expresar la globalidad de lo local y viceversa. Volviendo a los hechos que nos ocupan, de relato más prolijo (como voy a demostrar) que el intento de ambos parientes de talar, al unísono y con sendas motosierras, las palmeras monumentales de los jardines de la iglesia neogótica (orgullo de nuestra localidad pese a la existencia de otro edificio vanguardista de los años 70 y, a causa de los contrafuertes, serie de biombos de piedra oscura para las parejas nocturnas-), intento que fracasó por falta de combustible en las máquinas, mala calidad de cadenas, escaso engrase de las espadas (recién pasada la campaña de la tala, los Pujas volatilizaban la paga haciendo vida de marineros sedientos) y dureza de la madera, y no por otra cosa, ya que la fuerzas del orden no pudieron acercarse a los vándalos hasta que los motores cesaron su petardeo. Volviendo a ello, digo, es preciso hablar del silencio que se hizo cuando, al parecer, escasearon las réplicas. Probablemente, sin esa rara quietud (hasta los de la timba del fondo congelaron los naipes en el aire) no se hubiera producido el primer impulso, la puesta en marcha de un mecanismo construido por el azar y la necesidad, esa ingeniería del cosmos, el hado, el sexo y la sed, que un pintor futurista hubiera representado como un giro de objetos y personas en vórtices hilados sobre marionetas o encordados como autómatas de feria, pero a una velocidad sólo representable rompiendo toda figuración o armonía tradicional e incluso el propio lienzo. De pronto el bar pareció el trampantojo de un embalse olímpico desbordado, una puesta en abismo de estampidas de divinidades guerreras, faunos, ninfas, jaurías y ángeles nuevos legionarios de impresionantes dimorfismos sexuales y escatológicos. No se recordaba bronca parecida desde aquella huelga general en que los antidisturbios miraron al revés los mapas. (No se ofendan. Entonces eran grises, no había gepeses ni drones y, por otro lado, debería haber escrito “desde que los antidisturbios, alertados del error por desertores y prisioneros, pusieron los planos en la posición correcta”.) El incidente se subdividió para extenderse en muchos acasos cada vez menos subordinados a la filosofía inicial hasta perderse en la distancia de un mar de calles náufragas con sus islas míticas, las plazoletas especializadas, la de ligar, la de beber, la de las nubes de hachís, la del bajón de tripi, la del dibujante solitario al carboncillo, la de los niños, la de los perros; en realidad todas eran rincones o momentos distintos o ruinas o callejones anexos de la misma plaza, subplazas que fueron borradas por la lava fría de la historia de manera que el relato del día siguiente sólo quedó escrito en los objetos: una chapa de cinturón tintada en rojo y negro imitando la jolly roger de Jacquotte Delahaye, una carpeta con formularios de empadronamiento manchados de sudor de esclavos, cristales rotos de variadas procedencias, cajas de rodamientos reventadas, probetas con las que algunos habían querido experimentar lo placeres inusuales de la guerra bioquímica, preservativos trasladados con el mismo objetivo y rechazados por las desasosegantes amazonas que abandonaron los disfraces para refutar las tristes hombrías de los héroes, varios tomos del Rocambole, algunas láminas de Escher, un montón de fotografías de fractales y, de fondo, un dueto de theremines que avisaba del regreso zumbón de los daleks.

Archivo de la etiqueta: historia

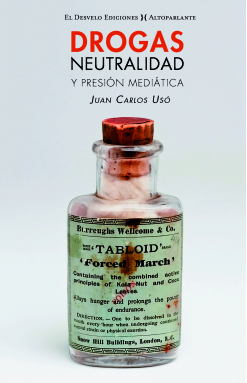

Sobre ‘Drogas, neutralidad y presión mediática’, de Juan Carlos Usó

Drogas, neutralidad y presión mediática. Juan Carlos Usó. El Desvelo Ediciones.

Entrevista con el autor en la revista Cáñamo descargable en pdf.

Vídeo con la presentación de la obra y lectura un fragmento.

Creo que tendemos a reducir la cuestión de las drogas al problema del narcotráfico, con su épica policial y su victimario, de modo que es difícil introducir en los ámbitos cotidianos otras reflexiones. Es cierto que el debate sobre la legalización reaparece de vez en cuando en los focos de los medios, pero no suele salir de lo especulativo, y una suma de tenacidad moral y de intereses o desinterés impide cualquier cambio. El asunto queda, pues, casi exclusivamente en manos del orden público y la rutina legislativa, y la condición de los adictos se suele simplificar por y ante la opinión pública con la conmiseración por ser víctimas de sí mismos y de los traficantes, lo cual da pocas oportunidades a los matices.

Es comúnmente aceptado que la prohibición de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos (1920-1933) fue un absurdo corregido después de unos años trágicos y relatado ahora como una especie de epopeya donde el orden al final se atuvo a la razón sin que nunca la hubiera perdido, es decir, sin dejar de ser el orden. Sin embargo, parece que el resto de sustancias alteradoras de la mente y la conducta han quedado en un falso limbo cada vez más activo, viciado y complejo, tanto desde el punto de vista policial como político (y geopolítico) y, por supuesto, económico.

Sirvan estas divagaciones previas como una recomendación del libro de Juan Carlos Usó, que, en mi opinión, facilita con una laboriosa sencillez la comprensión del fenómeno de las toxicomanías y su conversión en un motivo de alarma social.

En Europa el problema se percibe como tal desde finales del siglo XIX hasta la postguerra (con la Declaración de La Haya de 1912 como punto de inflexión cuyos efectos sin embargo tardarían en notarse) en un trascurso que incluye la influencia de la guerra en la proliferación de sustancias de todo tipo, la generalización de su uso no medicinal en ambientes médicos y la venta legal, alegal o tolerada de lo que suponía un negocio dirigido sobre todo a las clases pudientes y nada marginales o con sus propios márgenes discretos (los que luego serían “unos tiros de farlopa” se llamaban “frasquito de Boheringer” o “Forced March”, etiquetados por prestigiosos laboratorios). Pero, en España, se añadió, como un factor peculiar, la neutralidad en la I Guerra Mundial, que aceleró la importación de nuevos modelos comerciales y de ocio y la llegada de refugiados ‘de lujo’ para reforzar a los practicantes autóctonos de paraísos artificiales y desbordar y sacar a la luz los ámbitos habituales.

El fallecimiento de unos aristoxicómanos en lugares de veraneo, por su valor simbólico, es una referencia fundamental en el libro. En medio de la neutralidad y la boyante economía hispana, se extiende o, mejor dicho, se construye una alarma social que, aunque se tomaría su tiempo, tendría el efecto de producir la aplicación de las leyes cada vez más restrictivas y paradójicamente similares a las que aquí no triunfaron sobre el alcohol. Condiciones culturales y de clase, y prioridades de los medios de comunicación intervinieron en todos los sentidos para el diferente tratamiento de los productos. Aunque la alarma pasó pronto, los intentos de aplicar estrictamente la legislación crearon un sedimento represivo y la permisividad farmacéutica, pronto recuperada y aún mantenida durante años, se complementó con el mercado negro, el cual, con el tiempo, se quedaría con el monopolio.

Así se sentaron las bases del callejón sin salida en que se ha convertido una cuestión que, como señala el autor, debe ser rescatada “del terreno de la mitología y la fantasía” y ser restituida “a la senda de la historia y la farmacología”.

Por si el asunto y el punto de vista no fueran suficientemente atractivos, la recopilación de textos (con un panorama de cronistas muy brillantes) y noticias de la época, bien encajados en la estructura del relato, hacen del libro una lectura, en mi opinión, muy amena.

Un apunte local

El libro de Juan Carlos Usó hace un repaso a la situación en San Sebastián, ciudad de veraneo regio (Playa Real desde 1897) en la que se produjeron víctimas determinantes para la opinión pública. No se ocupa, claro, de Santander, donde no hubo hechos relevantes y que, pese al autobombo habitual, sólo era “segunda ciudad de veraneo”, pero esa condición permite considerar (a falta de investigaciones extensas y sólo con echar un vistazo a la prensa) que la situación era parecida.

Podemos suponer que en Santander el incremento de veraneantes del Gotha, la pequeña nobleza y la burguesía no aportó sólo clientes para el hipódromo y los baños de ola. Sabemos que aumentaron el juego y la prostitución, y se produjo la transformación de teatrillos y cafés cantantes en cabarets y music-halls, lo que permite aventurar que, en cuanto a los estupefacientes (“se juega en tantos sitios como se usa morfina”, sostiene un testimonio), dominó el mismo ambiente que en aquellas ciudades de veraneo receptoras del aluvión narcótico.

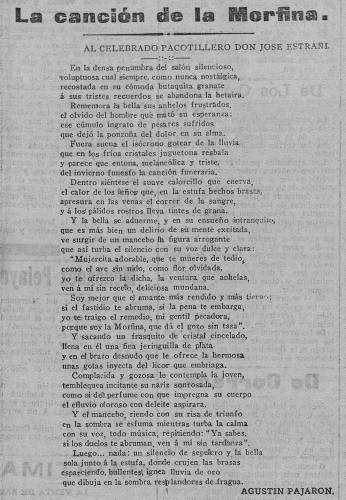

Por otra parte, en la prensa y la publicidad de la época, aparecen indicadores del estado de cosas. Algunos en relación inversa (como señalar los productos farmacéuticos sin opiáceos ni cocaína por su convivencia en la venta libre con los que los contenían) y otros evidentes, como la “canción” publicada por Agustín Pajarón en El Cantábrico en enero de 1916 (en el corazón de la neutralidad) y dedicada a José Estrañi y Grau, creador de las pacotillas.

Artículo relacionado: Años de hipódromo

Aquel, ese, este tiempo

El peligro de alterar la historia retrocediendo en su curso es mínimo porque algo parecido a un timón tenaz mantiene las rutas principales.

Douglas Adams -a quien no me canso de citar porque por él no pasan los años- estableció, sentado en el bar del fin del universo, la categoría estética del infinito (plano y sin interés) y la simultaneidad de la práctica de los viajes en el tiempo (cuando se construya la primera máquina que los permita, ocurrirá a la vez en todas las épocas y habrá existido siempre). Podría haber añadido que tal viaje, se produzca como se produzca y pese a la parafernalia en que lo envuelve la mayor parte de la ciencia ficción, será -es- circular, tedioso y sin consecuencias. Kurt Vonnegut también apuntaba por ahí: su ‘alter ego’ lo usaba en ‘Matadero 5’ como vía de escape desde situaciones dolorosas (el bombardeo de Dresde, un tren cargado de prisioneros…) hacia lo ya sabido o por saber; nada diferenciaba las cosas sucedidas de las venideras y lo realmente dramático era su vida de marioneta de la historia, no los desplazamientos.

Pero ahora viene la ciencia en ayuda de la literatura. Los físicos dominan las leyes que les permiten perdonarme interpretar desde la ignorancia, y es más lírico agarrarse a lo cuántico que a la paramnesia, el vulgar ‘déjà vu’ o la manida magia. Un ruso, Igor Nóvikov, afirma que es muy difícil crear paradojas destacables yendo al pasado y pisando una flor incipiente, matando una mariposa improbable, poniéndole una zancadilla a un magnicida o mejorando la puntería de un tirador rifeño. El peligro de alterar la historia retrocediendo en su curso es mínimo porque algo parecido a un timón tenaz mantiene las rutas principales. Que haya taquiones que llegan a su destino antes de salir del origen no parece cambiar nada. Todo lo demás corresponde a la voluntad humana, que produce una amalgama involuntaria de probabilidades e incertidumbres y sólo se ejerce desde el presente, lo cual -no cantemos victoria- incluye cambiar el relato del pasado (creo que los científicos prefieren permanecer en silencio sobre esto, aunque los sociólogos y economistas usan disciplinas científicas no se sabe bien para qué).

Como todo lo local cuenta en el universo, tomemos por ejemplo el regreso de una leyenda de condena cumplida a la política activa de Cantabria, a la que no me apetece nombrar porque, sin querer conflicto con los nominalistas, es más un universal que un ego desatado y así tiene usted excusa para deambular por internet (la procrastinación es arte y cultura). Fue alcalde, luego presidente y luego fue condenado por corrupción. Creo que nunca sucumbió en las urnas, y eso le da argumentos para la vuelta: muchos admiradores se quedaron sin líder y la reescritura que no funciona como fantasía funciona como disfraz.

Los retornos, igual que las permanencias excesivas, acaban volviéndose chistes hasta para los electores más fieles, porque la repetición hace la farsa. Sin embargo, los emblemas del que fue a la vez súcubo e íncubo no se han ido nunca, así que el regreso puede ser más exitoso que la tozudez de la bola de billar usada por Nóvikov como símil, sujeta a un número ilimitado de tensiones previas que, si no hay ruptura, la conducen inexorablemente al mismo sitio a donde llegó en el futuro por mucho que repitamos el día de la marmota con variaciones impotentes.

Hay factores que, no obstante el peso de la ley, soportan la hipótesis, y de pronto puede salir de un agujero de gusano el esperpento montado en un semental de un millón de dosis y dólares, un patrimonio invisible, pero no inmaterial, que se renueva con los lamentos por la dilapidación del paraíso vacuno, si bien es sin duda superado por objetos más sólidos y rentables (la rentabilidad suele ser una desgracia para los pobres), como el territorio cercado donde los camellos bractianos miran pasar caravanas de emisores de CO2 o el Palacio de lo Sobrecostos Marmóreos inaugurado por un socialista (esta palabra tiene una supervivencia inusitada) que gobernó seis meses, compró una quinta para crear una pequeña Moncloa con sus recepciones culturales y todo, y luego, tras ratificar el poder del paradigma, fuese. La quinta está en venta, y creo que barata. El palacio fue reinaugurado por su gestador. Después, como en una película de los Monty Python, llegó la policía y mandó apagar la cámara.

Aunque más elaborado y tecnificado, el modelo permanece, salvo las vacas, y nadie ha implantado con éxito otras banderas ni conseguido votos por métodos diferentes. Los regionalistas, que colaboraron en la ascensión de la leyenda desde los tiempos municipales, triunfan haciendo de la imagen de su líder el emblema, siempre en coalición consigo mismo (ese juego macabro de la sucesión) y con otros (esa dulce flexibilidad autonómica) y luchando contra el tiempo por la victoria final. Otras presidencias pasadas –y, por desgracia, sus efectos- parecen fáciles de olvidar incluso en sus arrebatos antitabaquistas.

En cuanto a los que nunca han gobernado, la nueva izquierda ha envejecido tan deprisa que está rejuveneciendo a la vieja, y las nuevas derechas no lo son en absoluto y merecen artículos más siniestros que este, aunque el ensayo de anuncio del regreso quizá tenga mucho que ver con ellas.

Cabildo de Arriba

No es la pérdida de lo antiguo lo que más me importa, sino la ausencia de rastros que puedan definirse en la memoria y la huida hacia adelante basada en imitaciones de folletos turísticos y burbujas culturales amaneradas.

Santander a finales del siglo XVI (detalle), por Joris Hoefnagel. Grabado del Civitates Orbis Terrarum.

Están derribando las últimas ruinas del Cabildo de Arriba. No voy a hacer un lamento por el impacto inexistente de la caída de lo viejo ni siquiera en su respetable acepción de antiguo y memorable. No voy a llorar por Sotileza, que nunca existió, porque prefiero a Casilda, de la cual pocos se acuerdan por su lastre de prisionera de su clase.

La historia de Santander es una descripción de derribos y abandonos. Eso no impide que la propaganda suela referirse a un pasado glorificado por la catástrofe. Quizá el aprecio al recuerdo del incendio vaya más allá de la conmemoración de un día trágico para mucha gente y parte de la querencia se deba a que produjo un espacio en blanco que enseguida se llenó con especulaciones y retranqueos y permitió clasificar aún más a la población en los barrios de la obra sindical vertical. No se recuerdan con el mismo énfasis los abundantes motines por la escasez e insalubridad del agua aunque el PGOU haya sido tumbado (de momento) por olvidarse de ese suministro en un futuro que se sueña masificado.

El Cabildo de Arriba fue barrio pesquero, como mucho antes lo fue el Arrabal (que el grabado de Joris Hoefnagel muestra junto a las redes tendidas en la playa) y luego también el Cabildo de Abajo, en Puerto Chico y San Martín y mestizado con obreros de astilleros y fábricas de gas, azúcar y betunes. Cuando los pescadores y descargadoras fueron expulsados de la ciudad (un viejo anhelo de la burguesía de olfato y oídos hipersensibles a las tripas de sarda y al idioma pejino), esa parte arcaica de la calle Alta y las calles y callejas que rodeaban la catedral (entre las que hubo incluso un callejón llamado, como muchos pasos inferiores, del Infierno) tuvo el privilegio contradictorio de quedar como extrarradio interior durante décadas mientras el centro se iba conformando como el preludio del parque temático tópico con que hoy intentan elevar la ciudad a la excelencia turístico-hostelera-cultural.

Parece que Santander nunca favoreció la construcción de una hipótesis sobre sí misma. Me da la sensación (los expertos lo discutirán) de que este territorio y sus gentes estuvieron siempre en permanente transición hacia sí mismos, lo cual, por supuesto, no significa nada, pero queda bien para expresar mi desconcierto.

Se ha señalado que el crecimiento del XVIII llenó la ciudad de inversores inmigrados, muchos de los cuales no procedían de lugares tan lejanos como para romper los lazos con sus orígenes ni siquiera tras los cambios generacionales. Pero resulta evidente que los harineros castellanos, consignatarios vascos, hosteleros franceses, prospectores británicos o tranviarios belgas aprendieron de los hidalgos y banqueros autóctonos a autoproclamarse santanderinos de toda la vida con el mismo desapego irónico, ferviente y felizmente sardineril. A ellos se sumaron las aristocracias trashumantes en un triunfo vacacional y muy rentable debido en parte a pestes y guerras ajenas. La Ilustración entró lo justo para moderar los hábitos con permiso del obispado, pero la revolución industrial no consiguió un buen ensanche y el puerto comercial y pesquero fue empujado sin reparos hacia las marismas interiores.

Cuando la propiedad pasó de vertical a horizontal, el mundo siguió siendo el mismo, pero los negocios aumentaron y la especulación tomó las formas que hoy son ortodoxas, benditas e irrefutables, aunque los poderes (que sin embargo lo eran) no pusieran mucho empeño en imaginar una ciudad separada de la postal de casinos y baños de ola en playas alejadas, de modo que el núcleo urbano se estableció como el desván cultural de un banco (al otro lado de la bahía está el poder verdadero del búnker de datos), su logo, espacio de exhibición en terrazas y poco más.

La plebe, mientras, estaba y está a lo suyo: sobrevivir en los huertos y vaquerías asediados por la urbe, los talleres, las lindes portuarias (donde, como dice el tango, llegan almas de todos los vientos del mundo), los andamios, la hostelería y el precariado habitual. Y a veces, pero sólo cuando el desastre se hace alucinante y cotidiano (TUS), pelea contra el intento municipal de aislar la periferia humilde y blindar la pudiente.

El cabildo-margen se fue volviendo una anomalía enclaustrada en un centro que paradójicamente lo salvaba de la especulación inmediata -cosas del calendario de la ocupación del suelo-, así que cayó lentamente para acomodarse a otros planes, como el del litoral de San Martín, ya prefigurado en cemento, la ladera sur del cerro, de honrosa, pero ya vencida resistencia, y la continuación por el norte y el nordeste de un impersonal paraíso litoral.

No creo que lo que desaparece deba ser conservado; ni por una idea de belleza ni por cuestiones emotivas. Creo que la estética y sus emociones deben ser desacralizadas. No es la pérdida de lo antiguo lo que más me importa, sino la ausencia de rastros de evoluciones y revoluciones que puedan definirse en la memoria. Es la decadencia consentida y aprovechada lo que me molesta, la construcción de una huida hacia adelante basada en el modelo que repite los ciclos de crisis e ignora la evidencia de una ciudad cuyos habitantes huyen para dejar huecos que vender replicando vídeos de promoción turística y burbujas culturales amaneradas.

Ya lo dijo Bernardo de Morlaix: sólo quedan del origen nombres vacíos. Espero que del Cabildo de Arriba permanezca el nombre. Así, al menos, alguien podrá preguntar de dónde viene.

Bocartes

Recorrían la ciudad dando gritos para ofrecer a otras mujeres hombres a tanto el número.

Pescado (1921). | Chaim Soutine

El 11 de mayo de 1884, La Voz Montañesa publicaba esta noticia:

Anoche se personó en nuestra redacción un pacífico ciudadano a quien molesta la añeja costumbre de las pescaderas que pregonan ‘hombres’ a voz en cuello cuando venden bocartes.

(…) Venía a que dijésemos -y dicho está- que encontramos reprensible y altamente perturbador el hecho de que se dé el nombre del rey de la naturaleza a unos ruines pescadillos.

Cuatro décadas después, Esteban Polidura Gómez, el periodista que le puso maretazos de realidad al costumbrismo, entró en detalles en El Cantábrico, aunque entonces ya hacía mucho que las autoridades habían intervenido para amordazar a las vendedoras:

Cuando les dio por llamar ‘hombres’ a los bocartes (anchoas), costó Dios y ayuda abolir aquella mala costumbre.

-¡Llevar hombres, abajar! -gritaban por las calles.

-¿A cómo son, sardinera?

-A dos reales el ciento.

-No quiero más que dos docenas.

-Con dos docenas de hombres no tienes tú ni para empezar.

Una serie de equívocos intencionados, que llegó a rayar en verdadero escándalo, obligó a un alcalde -republicano por cierto- a cortar por lo sano aquel mal.

Recorrían la ciudad dando gritos para ofrecer a otras mujeres -éstas asomadas a los balcones para el ritual del regateo entre las ropas tendidas al sol del tiempo de las costeras- hombres a tanto el número, un dato preciso que probablemente a muchos parecía una etiqueta barata. Seguro que además era una pequeña venganza. Los hombres ‘de verdad’ se quedaban con la gloria y la tragedia de las navegaciones. Si venían galernas y arrasaban la flota (ahora quiebran el mito del turismo: el drama deviene bufo), las mujeres lloraban en los muelles; si llegaban barcos repletos, ellas los descargaban, se echaban los carpanchos a las cabezas y se ponían a vender por las calles. Los hombres contaban la epopeya del enésimo paso de la barra y las mujeres se pegaban con la policía, los inspectores de consumos, las vecinas y entre ellas.

Aunque se arriesgue a que le digan que no se ha defendido lo suficiente, cada una se rebela como puede o sabe. Por ejemplo con el silencio o con los desplazamientos semánticos, cuanto más radicales, mejor. A veces, el lenguaje de los sometidos sólo es consuelo, pero cuando se hace consciente o crea consciencia, pasa a ser revuelta. Aproximar cosas sin relación es la audacia de la que surgen las libertades. A veces tropiezan dos palabras en una calle pindia y un vocablo merece un cambio de objetivo. Un alcalde republicano en plena monarquía acabó por prohibir aquel uso de la palabra ‘hombre’ en vano. En el poder, todo se mistifica.

El lenguaje es norma y delación: según quien lo imponga, denunciará el mundo o lo describirá como inamovible; y el habla, el texto y los gestos se debaten siempre entre la sumisión y la resistencia. Por suerte, contiene también los mecanismos de la subversión. Las sardineras percibían lo que muchas veces se olvida: que la pobreza y la discriminación por oficios, y las diferencias de consuelos, méritos e ingresos, se refuerzan con las cárceles del género.

Aquellas mujeres eternamente embarazadas (decía Polidura que parecían llevar un chinchorro añadido en la proa) subían y bajaban de los muelles a los barrios para gritar la mercancía y jugaban con las palabras, se dejaban llevar a la juerga de los pareados, tendían dobles sentidos sobre el abismo de la precariedad y dedicaban metáforas al género que vendían y a los roles del que soportaban solapado con el clasismo. Lo de los bocartes es sólo una muestra que trajo consecuencias, pero dicen que muchos paseantes de canotier celebraron la ocultación del espectáculo y sus desafíos cuando desapareció la venta ambulante y los muelles pesqueros fueron segregados del centro de la ciudad.

Las pescaderas llamaban hombres a los bocartes. Y lo pregonaban. Cuando una mofa se airea, aparecen los ofendidos y, si tienen poder, prohíben. Los actos administrativos, judiciales y periodísticos de la selección cultural (ahora camuflada bajo el epígrafe contradictorio de ‘creatividad subvencionable’) se complementan con la lista de grupos, castas e instituciones que tienen derecho a ser atendidos si se duelen al sentirse cuestionados desde abajo. Al quejoso del XIX le faltó añadir una denuncia por delito de odio de las mujeres a los hombres. Hoy, los oradores orgánicos siguen en ello, mezclando toxinas con oportunismo, pero, después de la gran movida feminista del 8 de marzo, y aunque no ha tenido consecuencias salariales ni legislativas, hasta las anchoas presienten que algo ha empezado a no ser lo mismo.

De mecánicos consuelos

Sobre La tecnología del orgasmo, de Rachel P. Maines

Mientras indagaba sobre la tecnificación de la costura, Rachel P. Maines descubrió un campo sin explorar (a ella no le molesta que la gente sonría al decir ‘orgasmo’ o ‘vibradores’) y, en 1999, publicó este libro que contiene, además de un estudio riguroso del tema, la historia de una investigación muchas veces incomprendida. La traducción al castellano y su edición se deben a Jesús Ortiz y la Editorial Milrazones, que ahora expone una muestra de su labor en la Biblioteca Municipal de Santander.

En el origen está, como suele ocurrir, la historia de un ocultamiento muchas veces revelado, una maleta demasiado llena que insiste en abrirse porque ha sido cerrada por sus dueños sentándose encima en una postura envarada buscando no despertar sospechas pese a las convulsiones del contenido.

Todo parece indicar que, desde tiempos inmemorables, hay un orgasmo maldito, innombrado o negado (el clitoridiano) y otro aceptado y promovido, pero inexistente (el vaginal). El segundo fue conveniente desde la primitiva organización de lo correcto: además de gozar del privilegio de lo productivo, satisfacía al patriarca y su cuadrilla. La falacia para tapar al primero con una idea preconcebida seguro que se elaboró por la prisa perezosa del macho y su demanda de exclusividad y satisfacción sin contrapartidas. Ya saben: el poder tiende a ocuparse sólo de lo que puede hacer suyo de inmediato. No sabe lo que se pierde, claro; y, cuando lo sabe, culpa a las víctimas.

La historia del placer es sobre todo la historia de la privación del mismo y también la de los paliativos de las molestias que produce al poder su negación. Cuando las mujeres buscaban el placer donde oficialmente no lo había, además de culpabilizarlas con toda la retórica, los muchos factores del orden, el pensamiento y la neurosis patriarcal (esos miedos a perder el control del mundo) determinaron según las épocas si las actividades lúbricas se toleraban como margen (en el harén, el convento o el lavadero) o se prohibían y se trasladaban sus demandas al terreno de las enfermedades espasmódicas del cuerpo y del alma.

El orgasmo real quería ocupar su espacio. Lo que se reprime se desborda. La medicina y la tecnología tuvieron que encarar el asunto para consolación de quienes podían permitírselas. Para las que no, estaban los manicomios. La primera creó enfermedades a medida del deseo insatisfecho y la segunda se puso al servicio de los profesionales que se ocupaban de solucionar el engorro provocando clímax en sesiones cuidadosamente planificadas y justificadas.

La técnica venía acompañando al problema de la falta de orgasmos desde la antigüedad. La paradoja de anular la necesidad del placer sexual (esa cosa improductiva, genitalmente dislocada, de sonoridad delatora y llena de efluvios culpables) como una realidad autónoma y luego aliviar los problemas que produce la insatisfacción obliga a considerar esos efectos como una patología alejada de las actividades sexuales homologadas y buscar medios y mecanismos para provocar las crisis (palabra que lo mismo vale para un alarido incontenible que para un robo manifiesto) necesarias para liberar la energía de las obstrucciones de la familia propietaria-reproductiva y evitar el desafuero. Casi como se provoca la eclosión de un grano molesto. Un grano en el culo llamado sobre todo histeria, pero también clorosis, anemia, varias formas de locura que había que vigilar, castigar y curar, tres palabras que el incómodo Foucault asoció sin miramientos.

Los médicos y terapeutas se enfrentaban, pues, a una labor tediosa, reiterativa y vergonzosa originada por un montón de prejuicios envueltos en aparentemente sesudos diagnósticos. Sólo se librarían de la facilitación de orgasmos cuando llegó el lujo electrodoméstico y la sociedad pudo enviarla a la intimidad con los recursos del consumo (que hace, como expresó gráficamente Richard Hamilton en 1956, “que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos “), pero entretanto se desarrolló una tecnología variopinta al servicio de la estabilidad familiar y la moral.

Los pequeños o grandes achaques de mujeres que acababan por inquietar los biorritmos de los maridos acomodados en los ciclos sociales (negocios, casino, café, burdel, paseos con la familia, ceremonias de socialización de la apariencia y el prestigio) hicieron necesarios los servicios de profesionales de confianza que, obligados a masturbar (palabra nunca usada) tediosamente a las damas (un amplio abanico de casadas, doncellas, monjas…) en sus gabinetes, acudieron enseguida en busca de soluciones industriales que, sin dañar el mito de la penetración como fuente indiscutible del placer y sin poder ser considerados encuentros sexuales, provocaran los paroxismos prescritos para alivio de las pacientes con una mecánica que recuerda los coitos de muñeco de cuerda con que Fellini representó los triunfos de coleccionista de Casanova.

La reacción de la masculinidad prepotente al abismo de los otros sexos (las fronteras nunca están claras) suele ser reducirlo a un vacío cultivado por el utilitarismo o, si se tamiza mediante la autoridad científica en pleno éxtasis paradigmático, suele ser una actitud despectiva u ofendida.

Pero también está ese asunto de las clases sociales, por supuesto. Dice Maines: “Casi todas mis fuentes se refieren a miembros de la clase media alta, de mujeres blancas de EE. UU. y Europa, y sería impertinente generalizar a otras culturas, clases o razas.”

En efecto, para las señoras de postín había masajeadores y artilugios e instalaciones más o menos complejas, salas de duchas a presión, conjuntos de vibradores, sillas especiales, pero las mujeres de las clases bajas no tenían esos arreglos y muchas veces recibían la consideración de endemoniadas o locas y eran pasto de las instituciones más terribles.

No podemos evitar una imagen de los burgueses en las ‘casa de tolerancia’, en salones caros, atendidos por los estereotipos de la Belle Époque, rodeados de cuadros de Renoir mientras sus esposas se aliviaban en casa de la torpeza y dejadez de sus maridos. Al mismo tiempo, los asilos se hacían cargo de los excesos histéricos (ahí están las fotos de La Salpreterie), que no tenían nada que ver con las clínicas de reposo ni aún en los casos en que éstas rendían culto al cardiazol.

Maines repasa la historia del problema y la evolución de las soluciones tecnológicas. Es un viaje maravilloso a un aspecto de la tecnología del que se suele hablar poco. Luego ha seguido investigando los usos hedonistas de las máquinas. En su momento, tuvo que aguantar la incomprensión y estupefacción de bastantes círculos académicos por una investigación que nadie parecía esperar ni desear, de modo que los prejuicios que habían provocado la producción de orgasmos sin nombrarlos volvieron a llover sobre el estudio del desarrollo de la técnica para facilitar un trabajo que nadie quería. Pero se salió con la suya y, puesto que el tema es inseparable de la metodología, la lectura del libro es un auténtico gozo.

Turbio aniversario

Empezaba el siglo XX, aunque algunos sostienen que el XIX no acabó en Europa hasta la guerra de 1914 y que la España neutral pasó a un universo paralelo por un agujero negro.

No es un recuerdo muy útil. No es metáfora de nada. Es casi un guiñol en día de lluvia.

Este mes no se celebra -ni ningún otro- el aniversario de la muerte de Teodosio Ruiz, alias el Piloto, director del semanario El Descuaje, caído en 1906 en un salón de juegos ante un pistolero cuya microhistoria acabaría al servicio del golpe de estado franquista.

He escrito sobre Ruiz para sacarlo o por lo menos hacerlo asomar del reducto de incidente aislado en que lo suelen meter los cronistas. Pero no es cuestión de exculparlo de nada. Exhibe en los retratos bombín sospechoso, mirada torcida y bigote poco carismático, y me resulta improbable que buscara redimirse en la autodestrucción. Parece un tipo con cicatrices por dentro y por fuera al que una mezcla de ideología, demagogia, adicciones e intereses condujo a ser jaleado como líder de garitos portuarios para caer en la trampa de la verdad, un asunto peligroso, por supuesto, como bien saben todos los periodistas, los honrados y los otros.

Quizá se han cargado los tinteros con absenta al hablar del ilustrado de folletón que presumía de haber roto el bloqueo yanqui en sus tiempos de marino. Todos lo señalan como histérico, narcisista, violento y aquejado de venéreas, alcoholismo y ludopatía. Sus enemigos afirman que su férrea voluntad de contar estaba sometida a las reglas del chantaje y sus amigos no ponen mucho entusiasmo en negarlo. Como el silencio no paga, se puso a denunciar los juegos prohibidos, los burdeles ilegales (pero había versiones legales y lujosas de ambas cosas) y la corrupción policial. Y, además de trampear, gozaba con los aplausos de la ciudadanía tabernaria, agradecida por las míseras catarsis que les proporcionaba.

El Descuaje era un semanario que no sé si calificar de amarillo porque ese concepto implica desde sus orígenes un gran negocio (Pulitzer y Hearst ponían los dramas para propiciar las guerras y la Casa Blanca los atentados de falsa bandera) y aquí hablamos de un intento de supervivencia. El panfleto del Piloto, sin embargo, a veces agotaba las tiradas; una pequeña burguesía lectora, llena de contradicciones que envolvía en aburrimiento, hacía bullir la bronca impresa cargada de razones turbias y hechos ciertos, y convertía al mensajero en noticia y al lector en replicante del escándalo. Eso sí: denunciaba por igual el amancebamiento del Inspector Jefe con una joven de las afueras, los abusos que sufrían castañeras y floristas, los robos de joyas recuperadas a comisión y los trasiegos de polizones.

Incluso la prensa formal se vio forzada a sacar a la luz, aunque fuera en crónica de sucesos (esa sección creada para separar los delitos de la sociedad), retazos del poco profundo subsuelo: las bandas rivales, las sanciones gubernativas al periodicucho -pero también a algunos tugurios y a policías dudosos- y otras puntas de icebergs. Ya con retraso, después de la balacera, el muy católico La Atalaya proclamó que medio Santander andaba armado por la calle, afirmación que ya habían hecho Ruiz y su séquito; ellos lo sabían bien: siempre llevaban brownings y bastones.

Las clases bajas y medias se sentían con derecho a tener sus casinos y burdeles a imitación de la aristocracia veraneante. Hay que añadir, como diría el tango, a las pobres almas sin rumbo que, arrojadas por la mar desde los cuatro vientos a los vértigos del azar y de la carne de la Ribera, mezclaban su pasión por el ron y el monte con las pastillas de menta con cocaína, la misma sustancia que -con aprobación papal- alegraba las copitas de Vino Tónico Mariani servidas en las tardes de El Sardinero.

Empezaba el siglo XX, aunque algunos sostienen que el XIX no acabó en Europa hasta la guerra de 1914 y que la España neutral pasó a un universo paralelo por un agujero negro. Todavía sonaban acentos coloniales cubanos y rozaban las pieles deseos de mantones de Manila. En los salones rodaban los dados, amarilleaban los naipes y la papelería oriental de las paredes se coloreaba de opiáceos.

Uno se imagina las resacas de las fiestas navideñas en los ángulos perdidos de Puerta de la Sierra, donde la chirlata brillaba por sus rabias y tristezas. Un poco cutre todo, de un kitsch recién llegado de Alemania para darle empaque barato a lo delictivo pretencioso.

El tiroteo se produjo después de un encuentro acordado. Hubo varios heridos. Fallecieron el Piloto y un jugador sin suerte. La instrucción del caso hizo un inventario de las cosas halladas en la escena: fundas de pistolas y casquillos de la refriega investigada y de otras antiguas (una emboscada puede tapar una celada), un bastón roto, libros, una revista de criminología, objetos surgidos de historias ajenas para mostrar que en la realidad no existe el orden de las ficciones.

No puedo probarlo -ningún testigo accederá a declarar-, pero creo que en las ciudades pequeñas la gente sabe más y la prensa cuenta menos que en las grandes. Una vez oí decir a un periodista curtido, pero poco creíble, que no tiene sentido publicar lo que todo el mundo sabe. Poco después fue noticia porque tenía problemas para justificar sus ingresos.