Por pura casualidad, se me han juntado dos lecturas del mismo autor (un descubrimiento tardío y una publicación reciente) y casi caigo en la tentación de hacer una segunda parte del primer artículo, pero de pronto me di cuenta de que el maniquí devenido Mannekind (‘maniquidad’ sería su naturaleza, calidad o principio generador) no merece esa dependencia, ni por su pasado, ni por su conversión en singularidad. Recién llegado a su propia especie, tal vez ajeno todavía a las trampas de la humanidad aunque ha evolucionado en un mar de prosopopeyas, bastante tiene con vivir entre humanos, en esa simbiosis asimétrica que arrastra desde su inerme estado anterior de la que no sé si se desatará algún día.

En su origen, no tenía programa que reemplazara a un timonel: los científicos van a tener que estudiar mucho sus entradas y salidas para explicar el advenimiento de esa singularidad no cibernética. No sabemos cómo ha llegado a apropiarse de los roles que le imponían los contextos. Igual hay que volver a creer en la metafísica (el autor señala, entre las primeras manifestaciones, las de los paisajes de Giorgio de Chirico) para pergeñar una justificación que él, evidentemente, no necesita, ya que su movimiento es invisible: sólo se demuestra en cada parada y nunca se muestra andando.

Durante siglos, sirvió de soporte provisional a las composiciones estéticas y, cuando disminuyó su uso (nótese la diferencia radical con la profetizada singularidad tecnológica, que surgirá de la proliferación de máquinas que parecerán tan inteligentes que no podrán no serlo), se capacitó para trascender su minimalismo -sin complicarlo- hasta ocupar el espacio de las figuras que aprovechaban sus poses. Pasó de protagonizar bocetos a la forma firme, salió a la superficie (“lo más profundo es la piel”), se desnudó de los disfraces que le imponía el oficio, se reveló bailando bajo la lluvia. Sería fácil decir que quizá un fenómeno cuántico lo mantuvo estático y lo animó a la vez, pero eso no significa nada; sólo aumenta el misterio; además, aun cuando se le retrata en pleno vuelo, posee una elegante pesantez newtoniana.

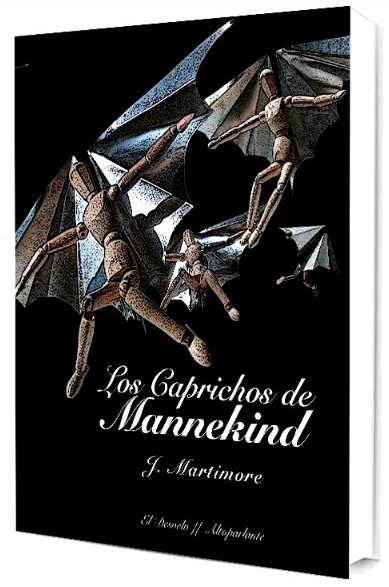

El caso es que, después del acontecimiento, y porque la nueva condición lo mantiene sujeto a los artistas (creo que Duchamp le aconsejaría lo contrario), alguien tenía que representar la situación actual del muñeco articulado, y J. Martimore se ha puesto a ello en Los caprichos de Mannekind. Tras un texto introductor que explica la historia del ente (por él comprendemos la oportunidad de lo ocurrido y su concordancia con las variaciones que promete nuestra época), recurre a la libertad goyesca y ofrece ochenta láminas inagotables para entregarle al modelo el protagonismo como actor antineutro, dotado de todos los géneros y sexos, que puede ejercer la combinatoria existencial en todos los sentidos y escenarios.